科研动态 | 哈工大化工与化学学院/郑州研究院提出新策略

推动液态金属图案化应用于生物电极阵列

(乔一心/文图)近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院/郑州研究院食品营养与健康团队在国际期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上发表了题为《基于微尺度限域粘附策略的液态金属高可拉伸生物电极阵列》(Microscale Confined Adhesion Strategy for Liquid Metal based Highly Stretchable Bioelectrode Arrays)的重要研究成果。该研究提出了一种创新的微尺度限域粘附策略,利用液态金属在不同表面的粘附差异,实现高精度图案化。基于该策略,成功制备了16通道液态金属电极阵列,电极在动态条件下可稳定记录多通道电生理信号,并实现93%的手势识别准确率,为可穿戴健康监测与智能控制系统的发展提供了可靠基础。

液态金属具有优异的金属导电性和内在流动性,其变形性主要受到封装层机械性能的限制。这些特性使得液态金属在可拉伸电子学领域具有高度的竞争力。然而,其高表面张力(超过600mN/m)和低粘度(约2mPa·s)使液态金属形成球状滴液,阻碍其在基底上的润湿性。这些特性使得液态金属在可拉伸电子设备中的图案化变得更加复杂。迄今为止,液态金属图案化方法主要有三类:一是将液态金属注入或真空填充到嵌入弹性体中的微通道中,依靠表面天然氧化层保持稳定。然而,这种方法存在高成本和复杂性,且液态金属与其他组件的有效集成也面临挑战;二是通过液态金属在高能表面(如金、铜、银)上的选择性润湿实现图案化,但该方法需要在基底上预沉积金属层,工艺繁琐且耗时;三是将液态金属分散于特定溶剂中形成墨水,采用书写或喷涂方式在基底上创建图案,随后进行机械、化学或激光烧结以去除氧化层并形成导电通路。然而,这些烧结过程面临挑战,如施加不均可能导致电路中断,且激光或化学试剂可能对基底造成损伤,限制了高分辨率液态金属电路的构建。此外,在可拉伸电子设备与生物组织相互作用时,建立一个机械兼容且电子稳定的接触界面对于确保设备性能和可靠性至关重要。因此,开发新的高分辨率液态金属图案化技术和界面设计策略,对于实现基于液态金属的可拉伸电子设备至关重要。

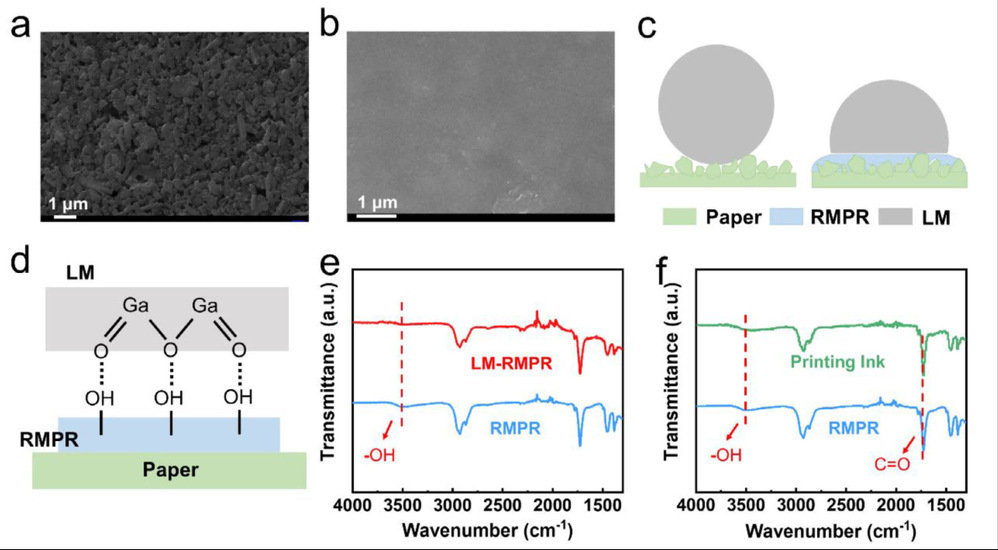

图1. a) 未处理纸张表面的SEM图像。b) 涂覆RMPR后的纸张表面SEM图像。c) 液态金属液滴在粗糙纸张和涂覆RMPR表面上的润湿行为示意图。d) RMPR与液态金属之间界面相互作用的示意图。e) 液态金属接触前后RMPR的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)。f) 基于RMPR的油墨与纯RMPR的FT-IR光谱对比。本研究提出了一种新颖的微尺度限域粘附策略,该策略利用印刷技术提供的高分辨率和精确控制,通过创建指定墨水区域,从而实现基于液态金属的高精度图案化(图1a-c)。所使用的墨水含有松香改性酚醛树脂(RMPR),其分子链上的羟基(-OH)能够与液态金属表面上的氧化镓(Ga2O3)形成氢键,成功地将液态金属限制在30 μm大小的区域内(图1d-f)。采用这一策略,团队设计并制造了一个16通道的可拉伸电极阵列,其图案分辨率为150 μm,拉伸性优异(可承受高达600%的拉伸应变),并具备高耐久性(可承受2×104次100%拉伸循环)。

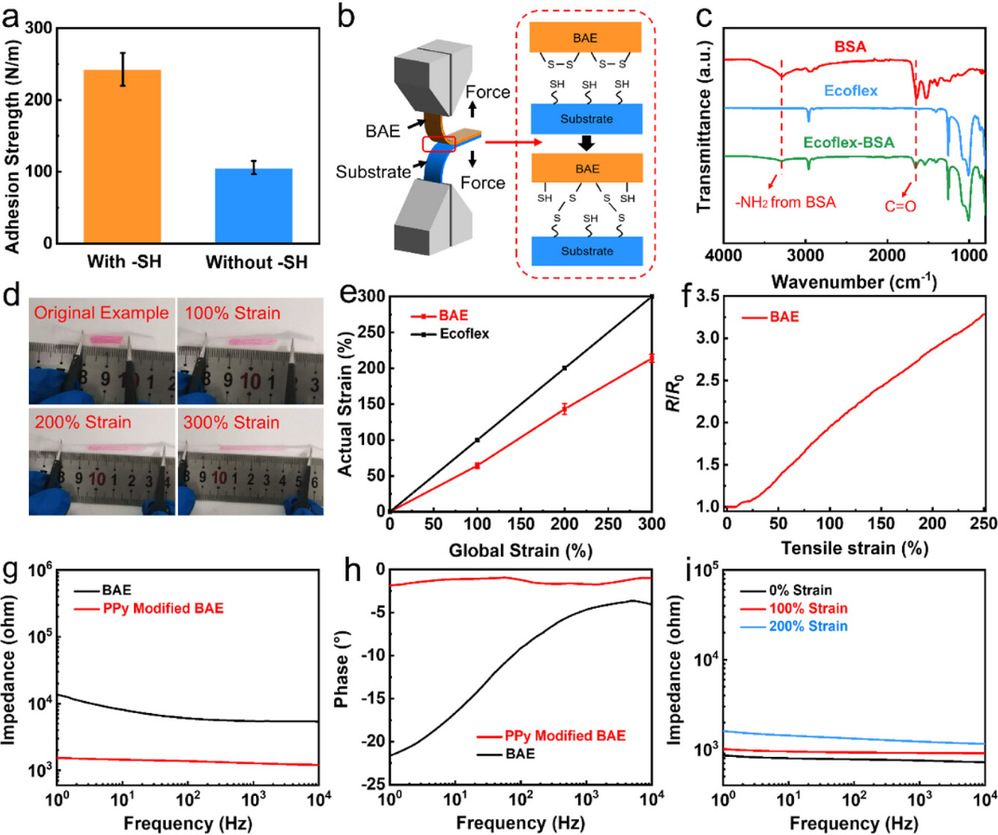

图2. a) BAE与-SH改性/未改性Ecoflex的界面粘附强度比较。b) 180°剥离测试装置示意图及BAE与-SH改性Ecoflex之间的界面粘附机制示意。c) BSA、未改性Ecoflex及Ecoflex-BSA样品的傅里叶变换红外(FT-IR)光谱。d) 不同拉伸应变下,BAE粘附于-SH改性Ecoflex膜的变形照片(粉色区域表示BAE)。e) BAE局部应变与Ecoflex膜整体应变的关联分析。f) BAE的相对电阻(R/R0)随拉伸应变的变化关系。g, h) PPy修饰前后BAE的电阻抗及相位角谱。i) 不同拉伸应变下,PPy修饰BAE的电阻抗谱。

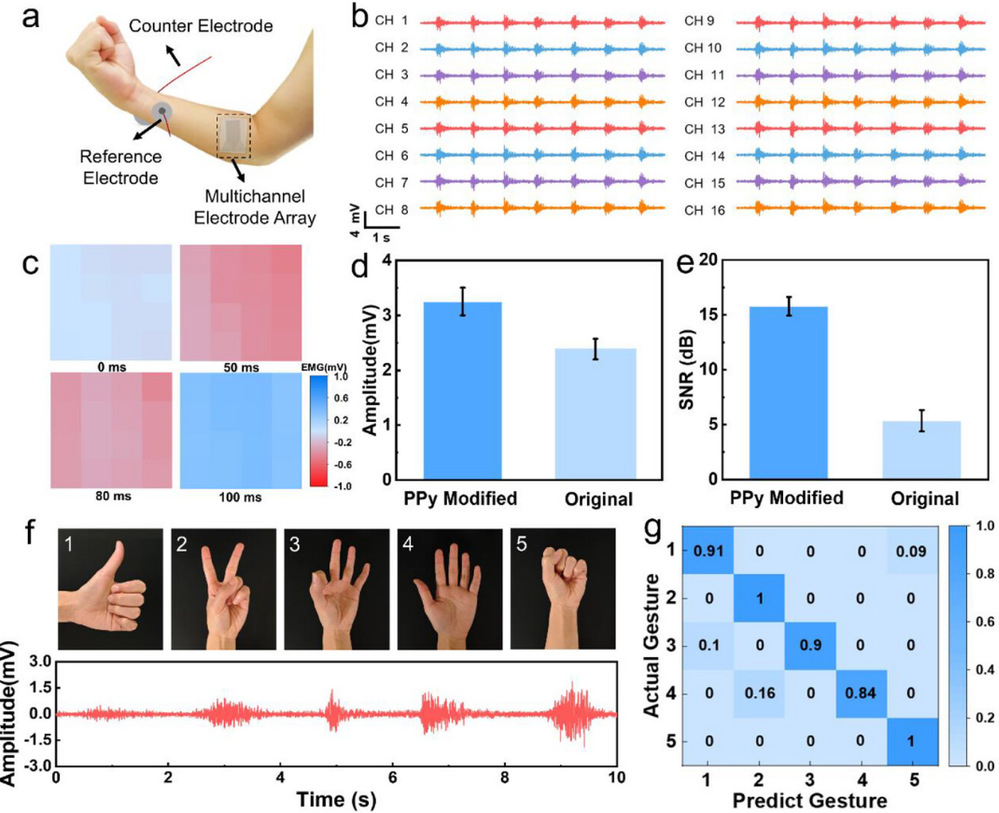

随后,通过将牛血清白蛋白(BSA)掺入丙烯酸(AA)溶液中,团队合成了一种名为BAE的材料,作为记录点的封装层。BAE中的二硫键与改性Ecoflex表面上的硫醇(-SH)基团反应,形成新的二硫键,显著提高了界面粘附强度(243 kPa,比未改性Ecoflex高约2.3倍)(图2a-c)。这确保了电极在复杂机械变形下的稳定性和可靠性(图2d-e)。此外,团队在BAE表面通过蒸汽沉积聚吡咯(PPy)构建了具有优异机械兼容性和电子稳定性的接触界面,有效提升了与动态组织的肌电耦合(图2f-i)。最后,团队证明了该电极阵列能够在各种动态条件下可靠地采集多通道电生理信号(图3a-e),并通过深度学习实现手势识别(图3f-g),突显了其在健康监测、智能可穿戴设备和智能控制系统中的广泛应用。

图3. a) 记录皮肤表面肌电信号的电极阵列示意图。b) 电极阵列记录的16通道肌电信号。c) 电极阵列捕获的肌电信号时空生物电位图。d, e) PPy修饰前后信号幅度和信噪比(SNR)的统计分析。f) 不同手势的肌电信号及对应图像。g) 通过手势识别分类测试生成的混淆矩阵,用于评估识别准确率。

哈尔滨工业大学化工与化学学院博士生杨丹和哈尔滨工业大学郑州研究院博士后田宫伟为本论文第一作者,哈尔滨工业大学化工与化学学院/郑州研究院齐殿鹏教授为本论文通讯作者。

本项研究工作获得国家自然科学基金、国家重点研发计划项目支持。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.20251387

编辑&排版:杨贝

责任编辑:梅鹏飞

审核:张懿文、卢卫红