科研动态 | 哈工大航天学院/郑州研究院研究成果为实现高活性和高稳定性

的电催化析氧材料的开发提供新的设计策略

(王凯熙/文图)近日,哈工大航天学院/郑州研究院先进光电技术研究院提出一种高熵工程策略,通过合成一种新型高熵尖晶石氧化物(CoFeNiMnW)3O4,突破了传统析氧反应催化剂固有的活性-稳定性权衡问题,为高性能析氧催化剂的设计开发提供了新的思路。研究成果以《钴尖晶石氧化物的高熵工程打破析氧反应中的活性—稳定性权衡》(High-Entropy Engineering of Cobalt Spinel Oxide Breaks the Activity-Stability Trade-Off in Oxygen Evolution Reaction)为题发表在国际材料类著名期刊《先进功能材料》《Adv. Funct. Mater.》(影响因子:19.0)上,以下为该论文详细情况:

一、研究背景

氢能作为碳中和能源载体,对全球脱碳和可再生能源存储至关重要。电化学水分解可将可再生电力转化为绿氢,是实现这一目标的关键技术。然而,该技术受限于阳极析氧反应(OER)缓慢的动力学。因此,开发经济高效的OER催化剂至关重要。尖晶石氧化物(如Co3O4)因价态灵活、成本低和耐碱性强,成为有前景的替代品。但它们在OER中通常遵循传统的吸附演化机制(AEM)。此路径受限于中间体吸附能之间的线性标度关系(LSR),使活性难以突破理论过电位极限。为提升活性,人们通过元素掺杂和离子取代策略,设计了二元或三元尖晶石氧化物。外来元素的引入改变了活性位点电子构型并激活晶格氧,从而触发晶格氧介导机制(LOM)。在LOM中,晶格氧直接参与O-O键形成,规避了LSR限制,提升了活性。然而,OER过程中晶格氧的不可逆脱出会导致结构坍塌和催化剂快速失活,造成严重的活性-稳定性权衡问题。近期研究表明,受限的LOM过程可能在不牺牲稳定性的前提下提升活性,这对催化剂设计提出了挑战。

近年来,高熵材料通过将多主元引入单一晶格,展现出组分和电子结构上的独特灵活性,推动了能源存储和催化领域的快速发展。高熵氧化物(HEOs)因此成为OER研究热点。HEOs具有熵增驱动的独特特性,包括晶格畸变效应、“鸡尾酒”效应和熵稳定效应,使其能够超越传统二元/三元氧化物,对催化活性和结构稳健性进行灵活调控。因此,钴尖晶石氧化物的高熵工程可能为解决上述权衡问题提供有效方案。目前,多种高熵尖晶石氧化物(HESOs),如CoFeNiCrMn、(CrFeCoNiMo)3O4、RuMnFeMoCo@CF、(FeCoNiCrMnCu)3O4以及(FeCoNiMoRu)3O4等,已被报道具有优异的OER活性和稳定性,其性能超越低熵氧化物。研究表明,催化活性的提升源于高熵工程激活晶格氧以促进LOM机制,而稳定性增强则主要归因于熵稳定机制。在此背景下,HESOs 中的 OER 反应机制与低熵尖晶石氧化物在本质上究竟有何不同?以及能否通过尖晶石氧化物的高熵工程实现受限的LOM路径?这些问题仍有待阐明,亟需深入研究。

二、研究概述

本工作提出高熵工程策略,设计并合成了新型五元高熵尖晶石氧化物(CoFeNiMnW)3O4,以突破传统OER催化剂面临的活性-稳定性权衡问题。实验结果表明,(CoFeNiMnW)3O4在碱性介质中同时实现了超高活性(256 mV@10 mA cm-2)和工业级稳定性(200 h@500 mA cm-2),性能显著超越低熵尖晶石氧化物及商用RuO2基准催化剂。结合原位DEMS与密度泛函理论计算揭示,高熵工程有效抑制了过度的晶格氧机制活化,同时优化了吸附演化机制路径并降低其决速步能垒。受限的LOM过程与优化的AEM动力学之间的协同作用,实现了OER活性与稳定性的同步提升,为熵驱动设计高效稳定电催化剂提供了新范式。

三、图文简介

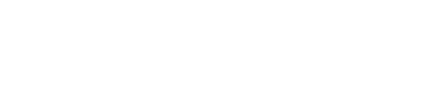

图1. a)高熵尖晶石(CoFeNiMnW)3O4的合成过程示意图。

b-d(CoFeNiMnW)3O4的SEM、TEM和HRTEM图像。

e)(CoFeNiMnW)3O4的SAED图案。

f)(CoFeNiMnW)3O4的HAADF-STEM图像和相应的元素分布。

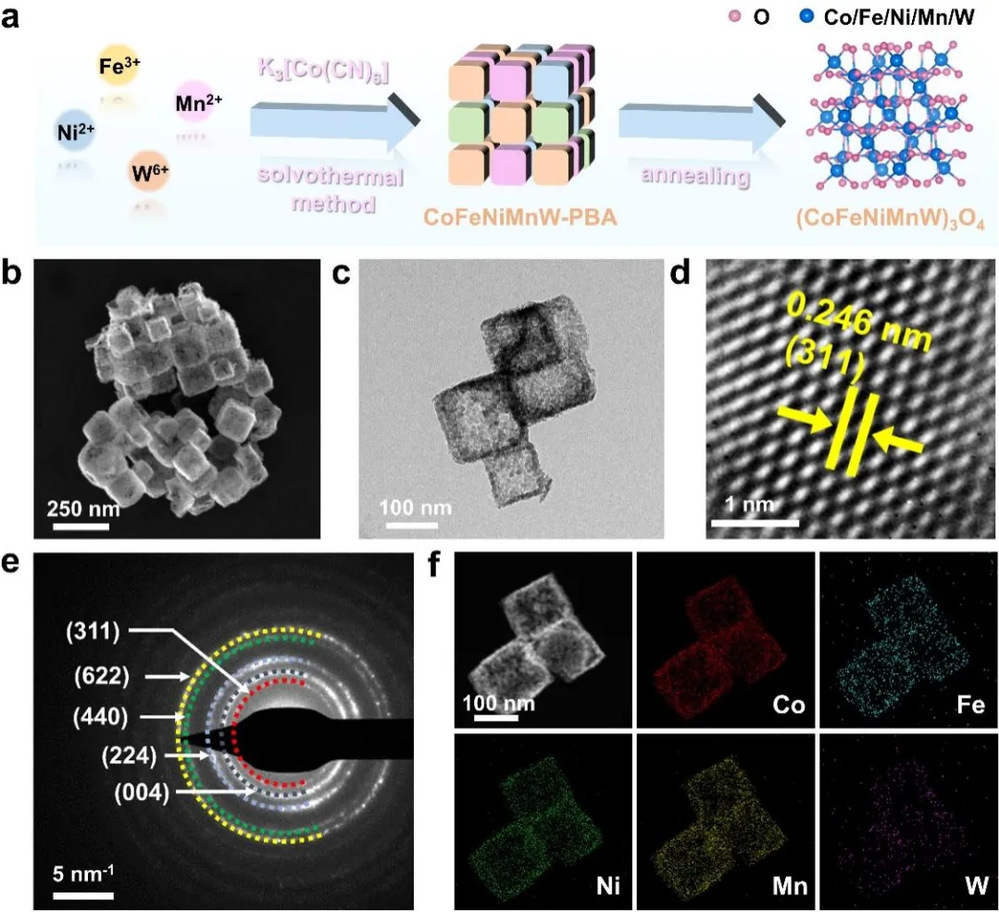

图2. a)CC、RuO2、Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的极化曲线。

b)相应的塔菲尔斜率。

c)RuO2、Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4在10和100 mA cm−2下的过电位。

d)ECSA归一化的极化曲线。

e)CC、RuO2、Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的EIS曲线。

f)Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的法拉第效率。

g)Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4在500 mA cm−2下的计时电流稳定性对比。

h)(CoFeNiMnW)3O4与已报道的高熵催化剂性能比较。

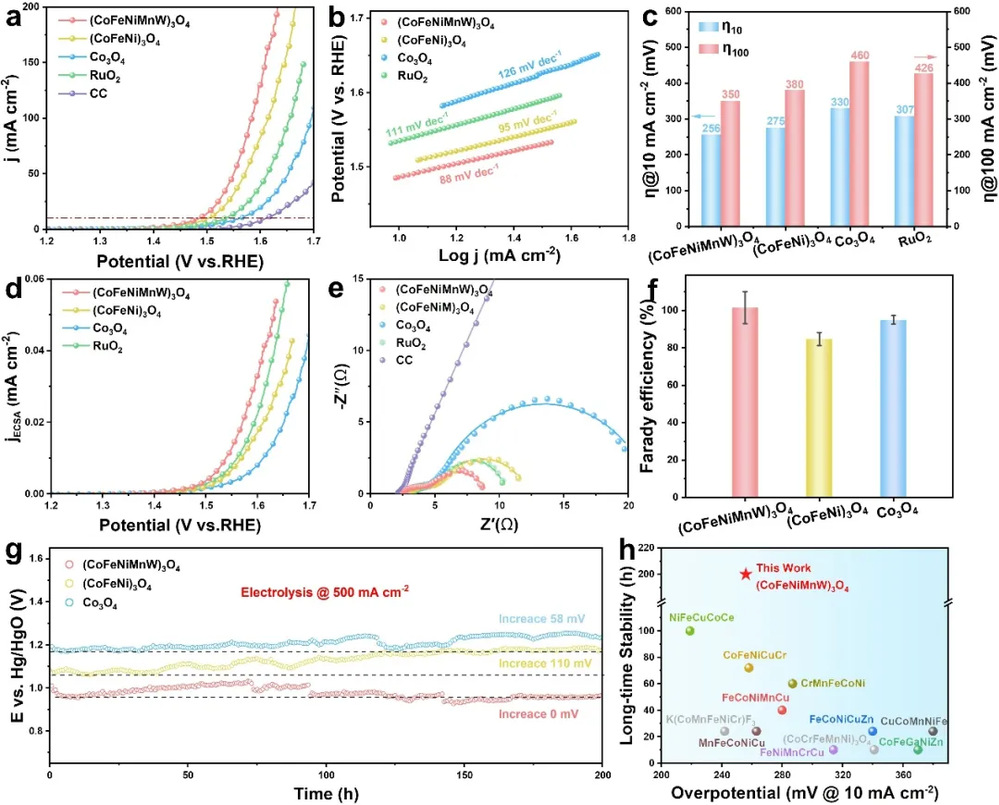

图3. a-c)Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的原位拉曼光谱。

d–f) 在H216O电解液中,18O标记的d) Co3O4、e) (CoFeNi)3O4和f) (CoFeNiMnW)3O4催化剂在1.2至1.5 V(vs. RHE)CV循环期间气相产物的36O2、34O2、32O2的DEMS信号。

g)在H216O中测试的18O标记的Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的34O2/32O2的峰面积比。

h)在H216O中测试的18O标记的Co3O4、(CoFeNi)3O4和(CoFeNiMnW)3O4的34O2的质谱峰面积。

哈工大郑州研究院博士后王凯熙和宋波教授为论文共同通讯作者。

该研究获国家自然科学基金、国家重点研发计划、河南省科技攻关和郑州研究院院设科研项目的支持。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202512495

编辑&排版:杨贝

责任编辑:梅鹏飞

审核:张懿文、宋波