科研动态 | 哈工大化工与化学学院/郑州研究院取得抗疲劳粘附水凝胶研究新突破

(田宫伟/文图)近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院/郑州研究院食品营养与健康研究团队在医学领域国际权威期刊《生物活性材料杂志》(Bioactive Materials)发表了题为《共价拓扑和微纳凝胶构建的抗疲劳粘附非溶胀水凝胶用于可拉伸生物电子》(Anti-fatigue Adhesive Non-swelling Hydrogel Constructed by Covalent Topological Structure and Micro-nano Gel for Stretchable Bioelectronics)的重要研究成果。该研究提出了共价拓扑,微纳凝胶和预溶胀策略来构建抗疲劳粘附非溶胀水凝胶粘合剂,用于长期记录电生理信号。

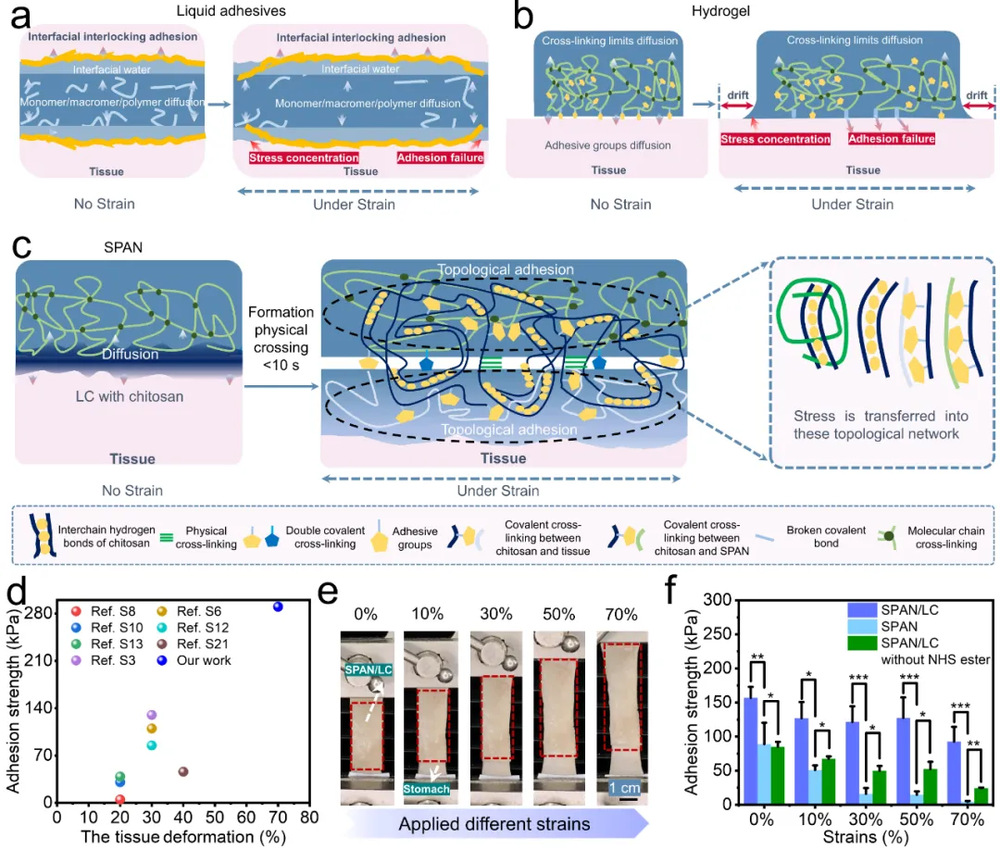

生物电子与组织的可靠集成可以确保长期稳定记录电生理信号和高效地组织刺激。近年来,人们已使用液体粘合剂和水凝胶粘合剂将生物电子设备粘附在湿润动态的组织表面。尽管取得了这些进展,但仍存在一些挑战。例如,液体粘合剂依赖于分子的扩散(图1a),这一过程需要相当长的时间(> 5分钟)才能形成界面互锁粘附。此外,液体粘合剂和水凝胶对组织产生的粘附力抗疲劳性差,阻碍生物电子设备长期稳定粘附在湿润动态的组织表面上的(图1b)。这归因于液体粘合剂/水凝胶-组织界面的界面互锁粘附和共价交联导致应力消散能力差,使界面易于断裂和粘附失效。最近,研究人员提出了以壳聚糖作为桥接聚合物、海藻酸钠-聚丙烯酰胺水凝胶作为基底的拓扑粘附策略来克服上述问题。然而,这些粘合剂仅关注桥接聚合物与组织之间的粘附,而忽略了关键因素,如桥接聚合物与水凝胶基底之间的弱内聚力,以及水凝胶与组织之间的界面粘附。内聚力和界面粘附的不足导致壳聚糖-水凝胶界面和水凝胶-组织界面易断裂和粘附失效,显著降低了粘合剂的抗疲劳稳定性。同时,在酸性条件下(例如在胃和膀胱中),壳聚糖的溶解会轻易破坏拓扑粘附。因此,仅通过共价键或拓扑网络形成的组织粘附力稳定性弱,无法确保生物电极在湿组织上的持久粘附。同时,水凝胶的高溶胀比会进一步降低粘附稳定性、机械性能,并增加组织的排斥反应。

图1: a-b)当前液体粘合剂和水凝胶的粘附机理示意图。c)水凝胶-组织界面形成的粘附机制示意图。d)与先前报道的文献相比,我们的水凝胶粘合剂具有优异的粘附力和稳定性。e)不同应变下SPAN/LC粘附胃的照片。f)未添加NHS酯的SPAN/LC、SPAN和SPAN/LC在不同应变作用下对胃的粘附强度。

本论文通过NHS酯增强内聚强度、EDC/NHS活化的双共价键合、抗疲劳拓扑网络、微纳凝胶和预溶胀策略的协同作用,显著提高了粘合剂的粘附强度、稳定性、抗疲劳能力和机械性能。该粘合剂由海藻酸钠-聚丙烯酰胺-丙烯酸N-羟基琥珀酰亚胺酯水凝胶(SPAN)作为基材,以及含有壳聚糖的液体粘合剂(LC)作为粘合层(丙烯酸N-羟基琥珀酰亚胺酯称为AAc-NHS酯)。LC中的壳聚糖能够扩散到SPAN和组织中,与SPAN内部的NHS酯(增强内聚力)和组织的羧基(通过使用偶联剂碳二亚胺盐酸盐(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)活化羧基)形成共价键(图1c)。同时,SPAN的NHS酯基与氨基与组织表面的氨基和羧基(通过EDC和NHS活化组织表面的羧基)分别形成双共价粘附,增强了与湿润组织的粘附力。拓扑网络和双共价键的协同作用有效防止了共价键或拓扑网络上的应力集中,从而实现了抗疲劳且坚韧的组织粘附。其粘附力超过了文献报道的水凝胶粘合剂,达到290 kPa(图1d)。此外,该粘合剂能跟随组织产生大的变形而保持稳定的粘附力(图1e-f)

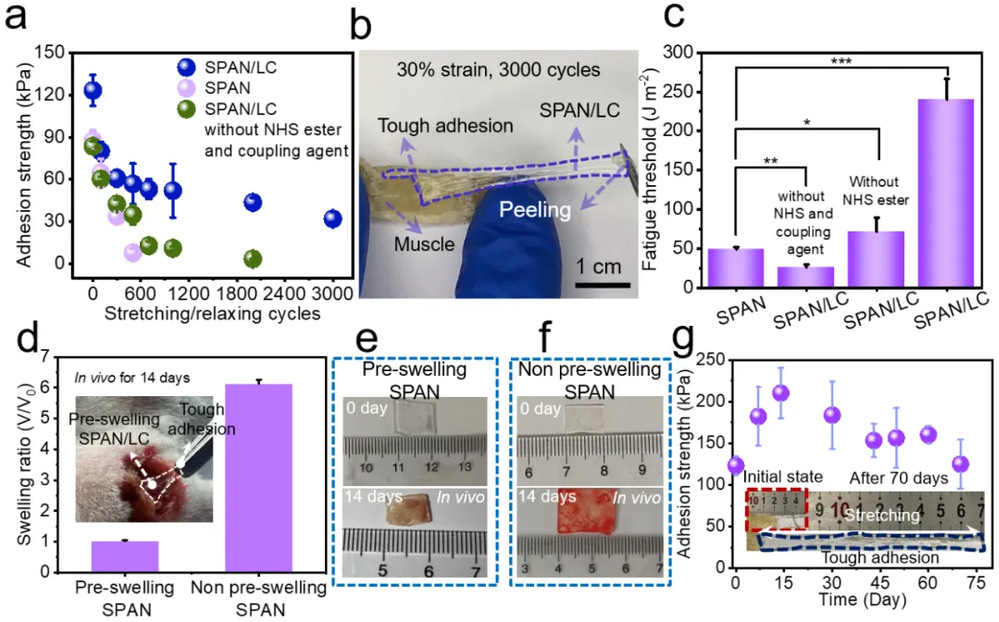

图2:a) 粘合剂的抗疲劳粘附稳定性。b)剥离照片。c)疲劳阈值。d)粘合剂在体内的溶胀状态。e)有微纳凝胶的粘合剂植入体内14天后。f)没有微纳凝胶的粘合剂在体内植入14天后的照片。g)粘合剂的长期粘附稳定性

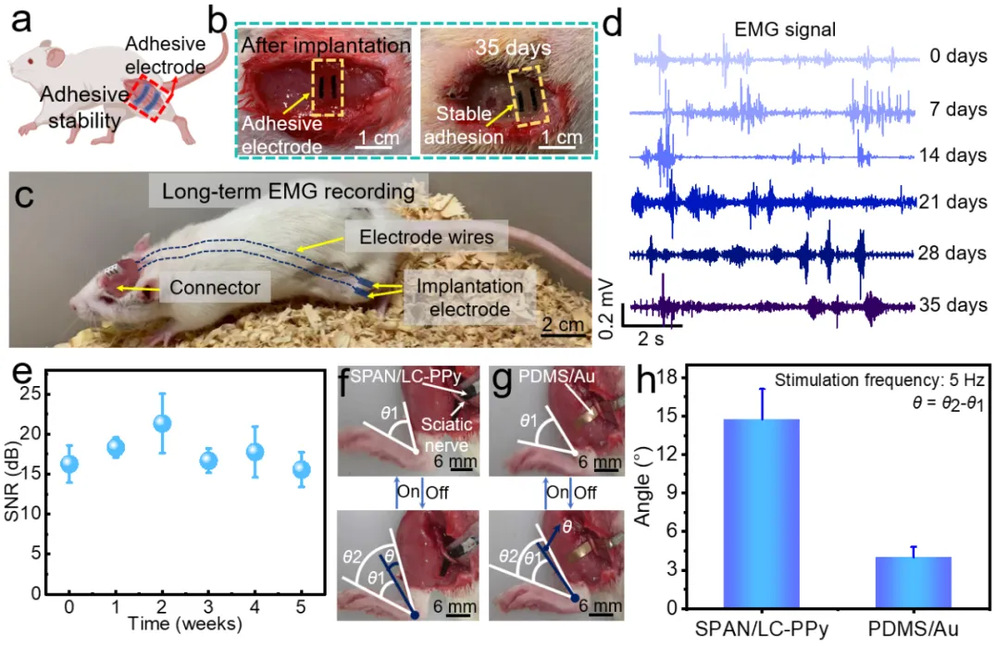

SPAN/LC粘附的组织在30%的应变下3000次拉伸/释放后,SPAN/LC仍能坚韧地粘附在组织表面(图2a-b)。同时,SPAN/LC粘附的疲劳阈值(240 J m-2)远超过SPAN(48.6 J m-2)和不含NHS酯的SPAN/LC(71.6 J m-2)(图2c)。微纳凝胶和预溶胀策略的引入,限制了粘合剂在体内的溶胀(图2d-f)。此外,即使经过70天的长时间放置,SPAN/LC对组织的粘附强度仍保持在154.5 kPa(图2g)。这种坚韧、稳定且抗疲劳的粘附确保了电极在湿润和动态组织表面上的长期稳定集成。我们采用SPAN作为可拉伸基底,LC作为粘附层,制备了高拉伸的微电极阵列(SPAN/LC-PPy MEAs)。这种电极(以聚吡咯(PPy)为电极材料)具有优异的抗疲劳粘附性能,在大鼠体内湿润动态的组织表面可稳定粘附长达35天(图3a-c)。此外,它还能在大鼠体内记录到高信噪比(SNR)电生理信号(图3d-e),还表现出良好的刺激能力(图3f-h)。该粘合剂和其支撑的粘附电极在伤口愈合,电生理疾病的诊断和假体的精确操控等领域具有重要的应用前景。

图3:a)电极粘附在皮下肌肉上的示意图。b)将粘附电极植入大鼠皮下肌肉35天的照片。c)粘附电极长期记录肌电信号示意图。d)粘附电极记录的肌电信号。e)肌电信号的信噪比。f)SPAN/LC-PPy刺激坐骨神经后,大鼠左后腿弯曲的照片。g)PDMS/Au刺激坐骨神经后,大鼠左后腿弯曲的照片。h)SPAN/LC PPy和PDMS/Au分别刺激坐骨神经后,大鼠左后腿的弯曲角度。

哈工大郑州研究院博士后田宫伟为本论文第一作者,哈工大化工与化学学院/郑州研究院齐殿鹏教授为本论文通讯作者。

本项研究工作获得国家自然科学基金、国家资助博士后研究计划、中国博士后面上基金、哈工大郑州研究院科研启动资金等项目支持。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X25002828

编辑&排版:杨贝

责任编辑:梅鹏飞

审核:张懿文、肖丹