哈工大全媒体(李双余/文)4月3日,《人民日报海外版》刊发《青年学者:心系家国 激扬青春》,报道我校交通学院副教授、青年学者马宪永扎根黑土、心系家国,将激扬的青春刻在风雪中,融于老一辈科学家实践报国的血脉传承中。

相关报道如下:

青年学者:心系家国 激扬青春

我们的成果正从黑土地走向全国

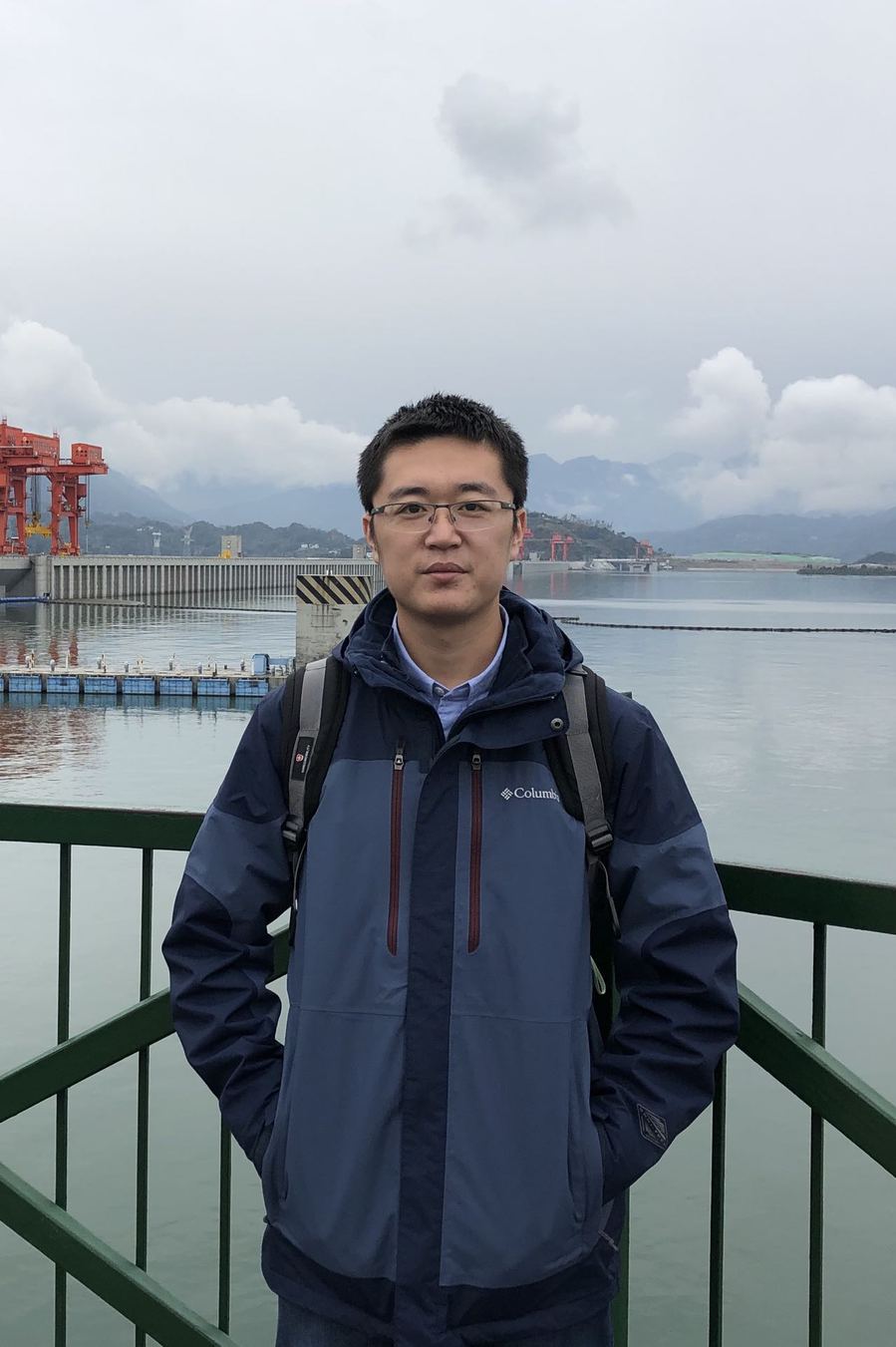

马宪永 黑龙江哈尔滨

马宪永

从本科到博士,再到留校任教,在哈尔滨工业大学的15年时光里,我始终与这片黑土地紧紧相依。有人问我为何坚守黑龙江?答案藏在“规格严格,功夫到家”的校训里,刻在风雪中,更融于老一辈科学家实践报国的血脉传承中。

在实验室里,我的导师常提起专业创始人蔡乃森先生的故事——他留苏归来,扎根黑龙江,用毕生所学推动寒区交通发展。老一辈科学家的精神让我明白:科研人的使命,是将论文写在祖国大地上。

黑龙江的冬天,零下40摄氏度的寒风能冻裂钢铁,却冻不住科研人的脚步。我的研究方向是铺面力学与智能监测,目标是让路在极寒中更稳固。

在国道G331呼玛试验路段,我和团队曾遭遇传感器线路冻裂的难题。深冬的极寒环境下,我们蜷缩在雪坑里,用体温焐热工具,一点点修复设备。睫毛结霜、手指麻木,但没人退缩。

监测设备终于恢复,我忽然懂了老一辈科学家说的“科研是苦出来的”。如今,我们研发的路用传感元件和监测技术,已经应用于北京首都国际机场等重点工程。

黑龙江的冰雪,成了技术的“天然试验场”。这里独有的极端低温、冻融循环等特殊气候条件,在对道路基础设施造成极大考验的同时,也为我们的路用传感元件和监测技术提供了丰富且真实的测试场景。我们的成果,正从黑土地走向全国。

同时,作为中国科学技术协会的“青年托举人才”,我深知肩上的责任:青年学者既要当创新先锋,也要做薪火传递者。在团队中,我常常鼓励学生参与实际工程,比如让学生们亲身参与国道G331等项目,让他们经历解决实际问题的过程,在实践中领会到:能解决实际问题的研究,才是好研究。

从实验室到冰天雪地,从青涩学子到团队领路人,15年的坚守让我坚信:扎根黑土,不仅是一种选择,更是一份传承。在这片承载国家战略的热土上,我和无数青年科研人将继续努力。

(本报记者 郭晓龙采访整理)

报道链接:

http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202504/03/content_30065620.html