哈工大全媒体(阚思邈 董琪/文 课题组/图)近日,我校建筑与设计学院孙澄教授团队在世界遗产保护与气候意识评估交叉领域取得重要研究进展,相关成果以《世界遗产文献揭示了气候意识与地方行动之间持续存在的差距》(World Heritage documents reveal persistent gaps between climate awareness and local action)为题发表在《自然气候变化》(Nature Climate Change)上。

气候变化正以前所未有的速度威胁全球文化与自然遗产的保护,如何有效将气候适应策略融入遗产保护框架已成为国际学术与政策关注的核心议题。然而,既有研究尚未充分揭示气候适应策略如何被纳入遗产保护框架。

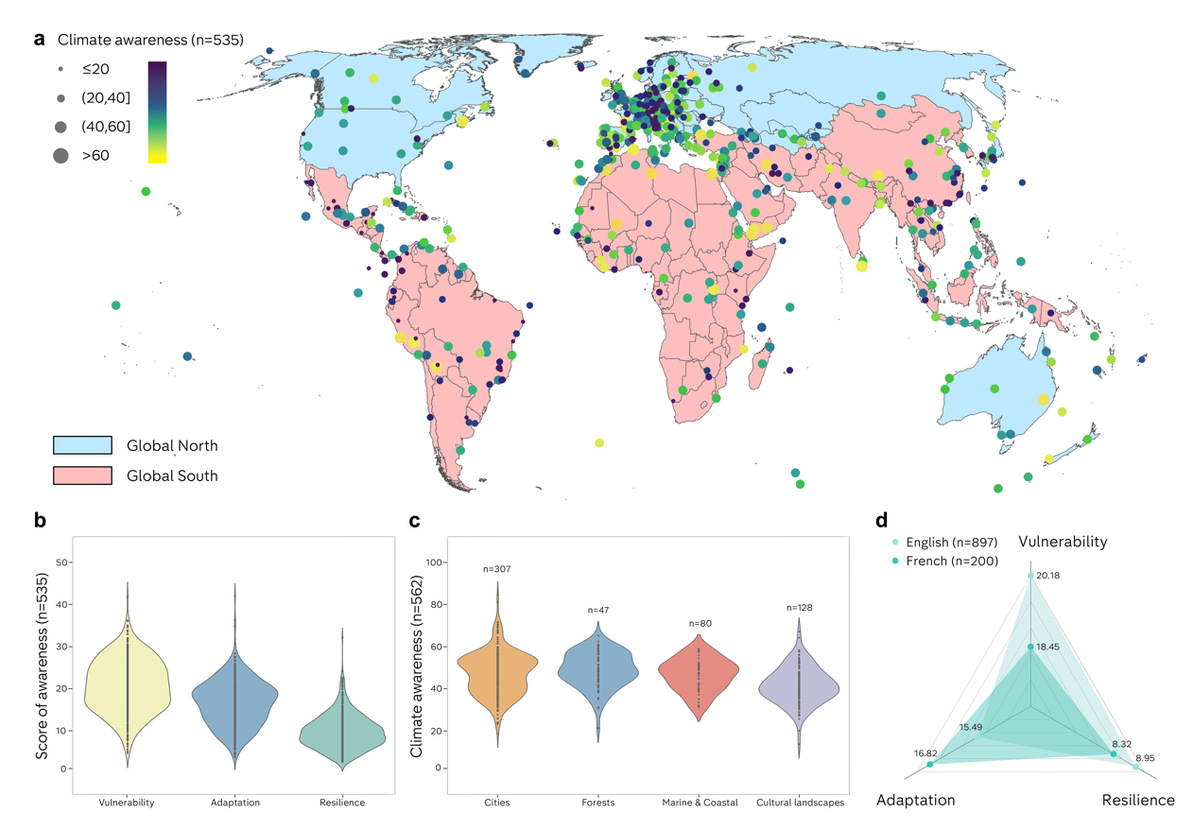

针对上述问题,研究团队基于文本挖掘与大语言模型技术的结合,对535处世界遗产地进行系统分析,揭示了气候意识(脆弱性、适应性与韧性)与地方行动(政策、流程、规划与管理)之间存在的区域差异及持续性差距。研究表明,世界遗产保护文本中的气候意识呈现出显著的不均衡特征:遗产保护文本对脆弱性的关注明显高于对适应性与韧性的探讨。地方层面的遗产保护管理与规划措施虽较为频繁,但与脆弱性认知呈负相关,政策行动则与整体气候意识表现出正相关。此外,不同地区与不同语言体系的文本差异突出,凸显了跨区域协同与跨语言知识共享的必要性。

研究首次将大语言模型应用于世界遗产领域文本分析,实现自动化、高精度的气候意识与行动评估,展示了大语言模型在遗产与气候交叉领域的应用潜力,为国际组织及各国遗产管理机构提供了新的决策参考。团队提出的“意识—行动”评估体系,通过比较地方保护文本与国际评估文件,可明确保护政策的优先顺序,优化资源配置,促进经验跨区域传播与共享。这一成果是团队在计算性设计领域跨学科探索的延伸,体现了数据驱动方法在文化遗产保护与人居环境治理等宏观领域的广泛适用性,可为复杂人地系统的智能评估与协同决策提供更加精细化的科学支撑。

世界遗产的气候意识水平呈现出显著的区域分布差异

哈工大为论文第一单位和唯一通讯单位。建筑与设计学院博士研究生陈扬为第一作者,硕士研究生王大阳、副教授张陆琛为论文主要参与者,孙澄教授、董琪教授为论文通讯作者。

该研究获国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划战略性科技创新合作项目、黑龙江省“头雁”团队、中国博士后科学基金等项目支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-025-02461-4